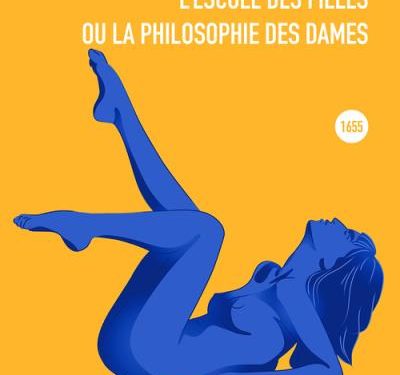

L’École des filles, ou comment la philosophie du plaisir s’enseignait déjà en 1655

« Le monde n’est composé que pour le plaisir, et tout ce qui ne le regarde point est sottise. » L’École des filles, 1655

En 1655, alors que la France monarchique surveille d’un œil sévère la morale publique, un petit ouvrage circule sous le manteau, à l’encre noire et aux idées brûlantes : L’École des filles ou la Philosophie des dames. Pas de nom d’auteur (on suppose que c’est un homme, mais qui sait ?), pas de dédicace, mais un titre savoureux, qui dit tout. Ici, on n’enseigne pas le tricot ou la piété, mais l’art d’aimer, de jouir et d’être libre dans sa chair. À une époque où les femmes sont réduites au silence et à la bienséance, cette œuvre anonyme donne la parole à deux jeunes filles : Fanchon, l’élève curieuse, et Susanne, la maîtresse expérimentée. Leur échange, aussi didactique que décapant, constitue l’un des premiers traités d’éducation sexuelle féminine de la littérature française et sans doute, l’un des plus joyeusement subversifs. Sous couvert de dialogue pédagogique, L’École des filles est un petit bijou libertin, mêlant sensualité, humour, anatomie, critique sociale et plaisir assumé. Chronique d’un texte dont la modernité désarme et qui mérite, aujourd’hui encore, d’être relu, savouré… et enseigné.

Une éducation sexuelle au féminin

Susanne, jeune femme de grande expérience, entreprend d’éclairer son amie Fanchon, fraîche et ignorante, sur les mystères du corps, de l’amour, du sexe et des hommes. Et dès les premières lignes, le ton est donné :

« Tu sais bien que la nature nous a donné le con et le conin non pour l’ornement, mais pour l’exercice. »

Ce que Fanchon ignore, Susanne l’explique. Pas avec des schémas ou des leçons de morale, mais avec un franc-parler érotique, gai et savamment cru. Et ce n’est pas seulement une leçon de sexe, c’est une leçon de liberté : celle d’une femme qui sait, qui transmet et qui revendique le droit au plaisir. Dans un XVIIe siècle obsédé par la vertu féminine, le silence des femmes et le péché de la chair, ce dialogue entre deux jeunes filles est une révolution en soi. On y parle du plaisir féminin, de l’orgasme, de la masturbation, de la sodomie, du consentement ou des fantasmes, sans censure, sans détour et sans honte.

Anatomie d’une insoumission

Susanne ne se contente pas d’évoquer la mécanique du coït. Elle nomme les choses et surtout, elle désigne le plaisir là où tant d’écrits l’ont ignoré : dans le corps féminin. Elle parle du clitoris, de la jouissance vaginale et externe, de l’envie, du désir.

« Le plaisir est logé dans cette petite chose qui tremble au-dessus de la fente. Ce que plusieurs ignorent, et qui est le bouton de notre joie. »

Rappelons que nous sommes en 1655, trois siècles avant l’éducation sexuelle à l’école, deux siècles avant l’invention de l’hystérie comme maladie et bien avant que Freud ne commence à soupçonner que les femmes peuvent peut-être ressentir quelque chose. Là où la médecine réduit encore la femme à une matrice, l’auteur de L’École des filles ose donner une leçon d’anatomie érotique, précisant que la vulve est un territoire de sensations et non une simple ouverture à féconder.

La philosophie des dames, rire, jouir et penser

Malgré son apparente légèreté, le texte est traversé par une pensée philosophique limpide : le plaisir n’est pas seulement une affaire de corps, c’est une affaire de bon sens. La volupté est un droit naturel, une quête légitime et une joie de vivre. Ce n’est pas un péché, c’est une sagesse.

« On ne peut être sage qu’à force d’avoir joui. La nature ne fait rien d’inutile, et si elle a mis tant de nerfs dans le con, ce n’est pas pour la bienséance. »

Susanne se fait hédoniste, elle professe une éthique du plaisir où jouir est aussi nécessaire que manger ou rire. Elle incite Fanchon à se méfier des moralistes, des bigots et des hommes qui « veulent bien nous baiser, mais pas que nous en parlions ». Et surtout, elle associe volupté et connaissance, en bonne libertine. Le plaisir n’est pas sale, mais source de savoir, un principe qu’on retrouve chez Sade, Diderot, Laclos, et plus tard chez les féministes modernes.

Un style qui suinte la vie et le désir

Outre le fond, c’est la langue de L’École des filles qui fascine. Sensuelle, franche, joyeusement salace, elle oscille entre poésie populaire et argot galant, sans jamais tomber dans la vulgarité gratuite. Elle érotise les mots et fait chanter les corps.

« Quand il me fout le vit, c’est comme si le soleil me rentrait dans le ventre. »

Chaque réplique est un petit feu d’artifice de métaphores : le vit est un sceptre, la fente une porte et la jouissance un tremblement de paradis. Le tout, avec un ton joueur, complice, tendre, qui rappelle parfois celui d’Anaïs Nin, trois siècles plus tard. On rit, on s’émeut, on rougit un peu et surtout, on sent que derrière chaque mot, il y a une volonté de réhabiliter la parole des femmes sur le sexe, sans euphémisme, sans hiérarchie et sans interdits.

Féminisme avant l’heure ?

Alors peut-on dire que L’École des filles est un texte féministe ? À l’époque, ce mot n’existe pas. Mais la posture, elle, l’est résolument. Car Susanne enseigne à Fanchon non seulement à jouir, mais à se penser comme sujet de son propre désir.

« Il ne faut point s’en laisser conter par les hommes. Ils nous veulent muettes quand ils nous baillent, et bruyantes quand ils nous font jouir. »

Elle parle de consentement, de plaisir partagé, de négociation du corps. Elle raille les maris qui s’imaginent tout savoir. Elle défend l’idée qu’une femme a le droit de désirer, de choisir, de refuser. Elle refuse la passivité imposée et ironise sur les dogmes masculins. C’est une forme de féminisme libertin, avant l’heure. Et si l’auteur reste anonyme, on peut presque rêver qu’il s’agisse d’une femme cachée derrière un masque d’homme, ou d’un homme éclairé, amoureux de la liberté féminine.

Réception, scandale, et postérité

Évidemment, le texte ne passe pas inaperçu. Condamné, censuré, brûlé par endroits, il devient l’un des premiers succès souterrains de la littérature érotique française. Il circule dans les salons, chez les libertins, sous le manteau.

Voltaire le lit, Diderot aussi. On le retrouve dans les bibliothèques de l’Encyclopédie, aux côtés de La Religieuse et de Thérèse Philosophe. Certains y voient un manuel d’éducation sexuelle clandestin, d’autres un pamphlet licencieux. Les plus fins y lisent une œuvre pionnière de l’émancipation sexuelle féminine. Aujourd’hui, il est réédité, étudié, relu dans une perspective historique, littéraire et politique. Et il continue de faire ce qu’il faisait déjà en 1655 : titiller les consciences, exciter les esprits et donner envie de parler autrement de sexe.

L’École des filles est bien plus qu’un petit traité d’éducation sexuelle à l’ancienne. C’est une déclaration d’indépendance du plaisir féminin, une ode au corps joyeux et une philosophie incarnée dans la chair. En donnant la parole à deux jeunes femmes curieuses et libres, l’auteur anonyme de 1655 fait bien plus qu’enseigner les gestes de l’amour : il transmet une idée révolutionnaire pour l’époque et toujours radicale aujourd’hui.

« Le plaisir n’est point à souffrir, il est à prendre. Et si l’on ne nous l’apprend, il faut bien que nous l’apprenions entre nous. »

Et entre nous, justement, ce petit chef-d’œuvre devrait figurer au programme de toutes les écoles, surtout celle du désir.