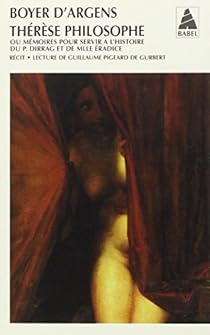

Thérèse philosophe, une initiation aux plaisirs dans le boudoir des Lumières

« Il faut que le corps pense, et que la pensée se donne un corps. »

Elle s’appelle Thérèse, elle a dix-huit ans, une éducation religieuse cousue de dogmes, un corset trop serré et des doigts qui ne demandent plus la permission. Quand elle glisse la main sous sa jupe, elle n’est pas seulement en quête de frissons, elle cherche une vérité. Et dans le petit théâtre libertin du XVIIIe siècle, cette main devient philosophie en mouvement. Thérèse philosophe, publié clandestinement en 1748 et attribué à Jean-Baptiste de Boyer, marquis d’Argens, est bien plus qu’un roman érotique. C’est une déflagration, un texte hybride, impudique et inclassable. La masturbation avoisine avec la métaphysique et chaque orgasme soulève une question de fond. On y trouve des scènes crues, très crues, mais aussi des dialogues d’une étonnante densité, un souffle anticlérical qui décoiffe les perruques poudrées et une irrévérence jubilatoire envers l’ordre moral. Ici, la chair pense, le corps interroge et la jouissance devient une forme de connaissance immédiate, organique et hérétique. C’est un ovni littéraire, aussi brûlant qu’intellectuel, qui fait de la jouissance une matière à penser et de la philosophie une affaire de corps. Chronique d’un livre qui rappelle que la pensée n’est jamais aussi vivante que lorsqu’elle se frotte au désir.

Une éducation du désir : des couvents aux caresses

Tout commence par une réclusion. Thérèse, orpheline placée chez les religieuses, y découvre rapidement que la chasteté est une invention fragile, surtout quand les soupirs d’une sœur plus expérimentée viennent troubler le silence de la cellule. Les murs sont poreux et les corps bavards.

« Je la voyais, les bras croisés sur sa poitrine, remuer les hanches d’un mouvement insensible, et cette agitation imperceptible m’apprit ce que je ne savais pas encore. »

La jeune Thérèse observe, écoute, puis imite. Le désir est d’abord mimétique, presque animal. Ce que les mots ne disent pas, les soupirs l’enseignent. Et très vite, la chair appelle la pensée. Ses premières masturbations sont des éveils sensuels comme intellectuels. Chaque jouissance ouvre une brèche. Dans l’excès du plaisir, elle découvre une vérité intérieure, une forme de lucidité et une liberté arrachée à l’interdit. Thérèse philosophe pose alors une idée aussi radicale que troublante : jouir, c’est penser. Et penser, c’est jouir. Soudain, tout devient suspect : le silence du couvent, le poids de la foi et les dogmes sur la chair. Et Thérèse n’obéira plus, ni à l’Église, ni à la honte.

Diderot, Sade et le marquis d’Argens avant l’heure

Attribué à Jean-Baptiste de Boyer, plume voltairienne, philosophe matérialiste et écrivain infatigable, Thérèse philosophe s’inscrit d’abord dans la tradition libertine du XVIIIe siècle. Mais il la dépasse par l’audace de sa structure. Le texte est un continuel va-et-vient parfaitement assumé entre scènes érotiques et dialogues philosophiques. Et, contre toute attente, tout se tient. Lorsque Thérèse assiste, cachée derrière un rideau, à une scène entre le père Dirrag (anagramme à peine voilée de Girard, prêtre réellement condamné pour viol) et Mme C., on pourrait s’attendre à un simple tableau de domination sexuelle. Mais ce qui s’y joue est plus pernicieux encore : une perversion du langage sacré, un viol par le discours et une pénétration du corps par le dogme.

« Ôtez la religion, et tout se permet, dit-il en la pénétrant ; elle est la seule digue contre la corruption. »

Ce genre de phrase, glissée entre deux mouvements de reins, en dit plus long qu’un traité sur les hypocrisies de l’époque. Ici, la religion n’est plus qu’un prétexte, une rhétorique de la possession et un masque de vertu pour justifier l’abus. Derrière ce simulacre d’autorité, c’est tout un monde que le roman sape : celui de la morale comme fétiche et de la foi comme camisole. Le texte ne se contente pas de dénuder les corps, il déshabille les institutions. Il critique l’Église avec une férocité jubilatoire et lui oppose une pensée sensuelle et radicale, celle de La Mettrie, d’Helvétius comme de Diderot. Des philosophes pour qui le corps est un terrain de vérité, et la jouissance une forme d’intelligence. Dans l’ouvrage, le plaisir devient insurrection. C’est une révolte contre le mensonge moral.

Masturbation, métaphysique et marivaudage charnel

Ce qui distingue ce texte d’un roman libertin ordinaire, c’est cette manière singulière, presque insolente, d’érotiser la pensée. La philosophie n’y orne pas le texte. Elle l’anime, le traverse et le fait frémir. La pensée est motrice du désir, souffle du plaisir et matière première de la jouissance. Thérèse ne jouit pas pour fuir. Elle ne se perd pas dans la volupté, elle s’y trouve. Elle jouit pour comprendre, interroger et penser. Et chaque réflexion sur la liberté, la morale, la vérité ou le corps passe par la sensation, par la peau, par la main et par cette fièvre délicieuse qui transforme l’onanisme en exercice de lucidité.

« Il me semblait que ma main, en glissant, effaçait les fautes dont on avait noirci mon âme. »

Chaque scène de plaisir devient alors un contre-exercice spirituel et une inversion du dogme. Là où l’on attendait la mortification de la chair pour élever l’âme, Thérèse pratique l’inverse. Elle élève l’esprit par l’intensité du corps, pense avec ses doigts, apprend par spasme et se libère en se touchant. C’est là, sans doute, que réside la véritable radicalité du texte. On n’est pas dans l’illustration paresseuse d’une thèse philosophique mais plutôt dans une écriture incarnée de la pensée. Et cette réflexion est lubrifiée, orgasmique et vivante. Sous les jupons de Thérèse se joue une nouvelle ontologie du plaisir, une vision du monde où le corps n’est plus le lieu du péché, mais celui du savoir. Et dans ce savoir-là, il y a une vérité troublante : penser peut faire jouir. Et jouir, parfois, rend philosophe.

Une héroïne qui écrit son corps et son destin

Thérèse n’est pas ingénue, victime ou figure passive. Elle regarde, écoute et apprend. Elle ne subit pas l’éducation religieuse. Elle la démonte, pièce par pièce, entre deux soupirs. l’héroïne n’obéit pas aux hommes mais les analyse, les désire parfois et les teste. Elle ne cède jamais, elle expérimente. Le roman se construit comme une autoformation érotique et philosophique. C’est un parcours d’émancipation sensuelle et intellectuelle. Thérèse n’est pas une héroïne romantique, elle n’attend ni prince ni salut. Elle est en quête de savoir, de plaisir comme de lucidité. Et quand ils arrivent, elle ne remercie personne. Et à mesure que le récit avance, elle prend la parole, dirige et incarne.

« Je compris que ma main valait bien les discours d’un abbé. »

Et ce n’est pas rien, pour une femme du XVIIIe siècle. Thérèse est une femme qui pense, qui parle, qui se masturbe, qui questionne la religion et choisit ses amants. Elle n’est pas là pour orner l’imaginaire masculin, elle est là pour écrire le sien. Plus que libertine, elle est libre. Et dans ce geste littéraire, politique et charnel, le récit devient bien plus qu’un roman érotique. Il devient une œuvre de résistance et une réappropriation. Une main dans la culotte et l’autre dans les idées. Une façon de dire, enfin : je jouis donc je suis.

Une langue fine, provocante, délicieusement troublante

Le style de Thérèse philosophe mérite qu’on s’y attarde. Ce n’est ni la brutalité sadienne, ni le badinage poudré des salons, c’est autre chose. C’est une langue nette, fluide, précise comme un scalpel et pourtant douce, presque enveloppante. Cette langue ne minaude pas, mais séduit. Les phrases courtes taillent la pensée comme on déshabille une épaule. Les scènes érotiques y sont franches, parfois crues, mais jamais vulgaires. Ce n’est pas le sexe qui choque, c’est ce qu’il met à nu et révèle : l’hypocrisie des dogmes, la mise en scène de la domination et la violence symbolique qui s’exerce sur les corps, sous prétexte de morale. Et quand l’orgasme surgit, ce n’est jamais une chute, c’est une révélation. La littérature ne cherche pas à faire rougir mais à éveiller en secouant les certitudes. Le texte dérange les convenances et invite à penser dans les plis du plaisir. Ici, la jouissance n’est pas décorative mais démonstrative. Et cette langue-là, fine, effrontée et vibrante, nous rappelle que la littérature érotique peut être un art majeur quand elle sait où poser les doigts.

Aujourd’hui encore, tout y est encore brûlant : le plaisir féminin comme sujet politique, le corps comme espace de savoir, le clergé comme dispositif de contrôle et le langage comme arme. Et ce que Thérèse fait en 1748, Beaucoup de femmes modernes le revendiquent. Elles réclament le droit de dire, de jouir et de penser, sans demander pardon. Sous ses airs d’ancien régime, le texte est un manifeste post-#MeToo avant l’heure.

Finalement, Thérèse philosophe n’est pas un roman facile. Il demande qu’on lise entre les lignes, qu’on accepte les longueurs philosophiques comme des préliminaires de l’esprit et qu’on écoute le corps comme une voix. Mais pour qui s’y abandonne, c’est un texte d’une puissance rare. Il fait dialoguer le plaisir et la pensée sans jamais les opposer. Le récit donne à l’héroïne le droit de se chercher, de se tromper, de jouir, de douter et surtout, de penser.

« Je sus que mon corps avait une voix. Et que cette voix disait vrai. »

Et lire Thérèse philosophe, aujourd’hui, c’est se souvenir que la liberté ne commence pas dans les traités. Elle commence dans une chambre close, une main posée sur soi et un soupir qu’on écoute au lieu de le faire taire. C’est cette voix intérieure qu’on a trop souvent muselée et qui, enfin, se met à parler. Et dans ce roman clandestin, vieux de presque trois siècles, c’est peut-être ce murmure-là qui résonne encore le plus fort.