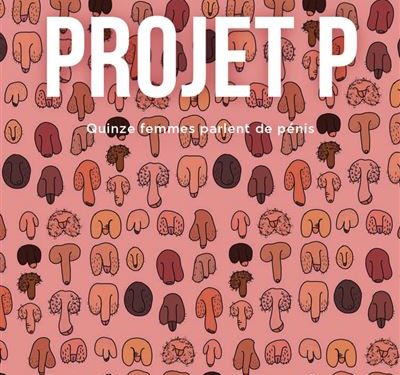

Projet P, des femmes, des plumes et un pénis à déconstruire

« À la fin, qu’est-ce qu’un pénis ? Une matière vivante, tendre, vulnérable, qui prend, qui donne, qui se dérobe. Une énigme debout. Une idée qui bande. » — Projet P, collectif dirigé par Karine Glorieux

On croyait le pénis surexposé, omniprésent et braqué sur nos imaginaires comme une lampe torche sans filtre, trop forte, trop blanche ou trop crue. Il colonise les slogans, les insultes, les pornos au rabais, les vestiaires qui sentent la virilité mal rangée et les blagues graveleuses. Il s’impose, s’exhibe, se mesure et se hausse. Et pourtant, jamais il ne s’est vraiment raconté. Car le pénis, malgré toute sa prétendue visibilité, reste un grand absent du langage nuancé, sensible et incarné. Ce mal-nommé ou mal-raconté se voit montré encore et toujours, jusqu’à en perdre le mystère. Mais qui en parle vraiment, avec chair, mémoire et trouble ? Qui l’explore autrement que par la raideur ou la performance ? Quinze femmes, sous la houlette de Karine Glorieux, choisissent de le prendre au mot. Avec Projet P, publié en 2020 chez Québec Amérique, quinze autrices donnent corps au phallus. Sous leurs plumes le pénis devient un corps tremblant, ému, comique, parfois meurtri mais toujours regardé. Et ce n’est pas un livre sur les hommes ou sur le sexe. C’est un ouvrage sur ce que le sexe fait au regard féminin, sur ce que la virilité impose, inspire, transperce, abîme, caresse ou effraie. Chronique d’un livre qui ne cherche pas à venger, mais à comprendre. Et, surtout, qui fait parler ce qu’on croyait déjà tout dit.

Le pénis comme fiction collective

On entre dans Projet P comme on entrouvre une boîte à secrets bien gardés. Ce n’est pas un recueil lisse ni une thèse sur papier glacé mais un chœur. Quinze voix, quinze textes, quinze éclats d’expériences où le pénis devient prétexte à dire la première fois, la surprise, le fou rire, la gêne, la joie, la jouissance et la sidération parfois. À dire finalement ce qu’on n’avait encore jamais dit.

Il y a celle qui fantasme sur la queue d’un amant sans jamais oser la frôler. Celle qui découvre un micropénis comme on ouvre un cadeau trop petit, entre tendresse, trouble et un rien de désillusion. Celle qui s’interroge sur l’esthétique (ou son absence) de cet organe si peu gracieux mais si chargé. Il y a aussi celle, marquée par la violence, pour qui le pénis reste une arme. Et puis celle qui le célèbre, franchement, sensuellement, avec reconnaissance : sa souplesse, ses pulsations et sa manière de dire je te veux avant même qu’un mot n’ait franchi les lèvres.

« Le pénis que j’ai vu pour la première fois m’a paru ridicule. Une limace effrayée. Et puis, dans les mains d’un homme aimé, il est devenu une langue étrangère que j’avais toujours su parler. »

La force du livre tient là : chaque texte est un lieu. Un lieu où le pénis devient une question posée au monde, au corps et à l’amour. Jamais fétichisé, rarement idéalisé, parfois redouté, il est regardé comme un mystère incarné avec cet étonnement silencieux qu’on réserve aux choses qu’on croyait connaître. Ce mystère, on ose ici le nommer, à plusieurs voix, pour mieux l’apprivoiser ou le laisser au seuil.

Le trouble comme moteur d’écriture

Il y a dans ce recueil une liberté de ton rare. Les textes osent tout : la dérision, l’érotisme, la honte et l’absurde. L’une raconte comment, adolescente, elle rêvait de pénis comme on rêve d’ovni. Une autre évoque les scènes de films porno, où les queues surgissent comme des personnages de second plan sans psychologie. Une troisième se souvient d’avoir ri lors d’un premier rapport, le sexe tendu de son amant ayant tapé contre sa hanche avec un son comique, “poc”, écrit-elle. Et le rire, à ce moment-là, avait tout dénoué.

« J’ai longtemps cru que le pénis devait être vénéré. Puis j’ai compris qu’on pouvait aussi lui parler, lui sourire, le contredire, l’apprivoiser. »

Il y a de la tendresse, beaucoup, dans ces pages. Mais une tendresse active, pas une résignation, ni une soumission : une tendresse qui regarde l’autre en face, qui pose des questions et qui choisit ses mots. Ces femmes ne parlent pas du pénis comme d’un totem, mais comme d’un compagnon, parfois maladroit, souvent touchant mais jamais tout-puissant.

La déconstruction par la chair

Ce qui traverse toutes ces nouvelles, comme un fil tendu sous la chair, c’est cette volonté farouche de désacraliser. Les autrices veulent faire descendre le pénis de son piédestal symbolique pour le ramener là où il vit réellement : dans le corps, la relation et le regard de l’autre. Pour y parvenir, il faut d’abord l’alléger, le délester de ses costumes de conquête, de puissance obligatoire et de verticalité trop raide. Le phallus doit se remettre à hauteur de peau, de souffle et de trouble. Karine Glorieux, dans sa préface, pose les mots justes :

« Beaucoup d’hommes tombent dans un piège de la masculinité qui finit par leur ressembler à force, mais qui n’est pas lié à la réalité. »

Le cœur du problème est là : on a fait du sexe masculin un numéro de performance, une partition à jouer debout, fort et longtemps. Taille, endurance et virilité sont ces trois notes qu’on martèle toujours. Et dans ce concert un peu trop bruyant, les femmes ne sont que spectatrices, juges ou victimes.

Projet P inverse les regards. Ce sont elles qui regardent, non pas pour évaluer ou mesurer mais pour raconter. Elles rapportent pour comprendre et réhumaniser le sexe de l’autre, en lui rendant sa part de vulnérabilité, d’émotion ou son éventuelle maladresse. Et parfois, cette réappropriation passe par des pages dures mais nécessaires. Certaines nouvelles évoquent les violences, les agressions et les moments où le corps n’a pas eu voix au chapitre. Le pénis, alors, n’est plus instrument du désir, mais trace, douleur et silence.

Mais toujours, la parole revient et répare. Elle ouvre des brèches, elle recoud les peaux fines et permet de transformer ce qui fut imposé en récit à soi. Et dans cette bascule, il y a déjà tout : la lucidité, la puissance retrouvée et ce vertige doux qu’on appelle l’intime.

Érotisme doux et féminisme sensuel

Le style varie d’un texte à l’autre comme les corps ou les élans. Mais ce qui relie ces femmes, c’est cette rare capacité à parler du sexe sans le réduire et à le dire sans l’appauvrir. Ici, pas de métaphores grandiloquentes en forme de lys ou d’orage, de vulgarité gratuite pour secouer les consciences, ni de détours compassés pour feindre la pudeur, juste des mots justes.

« Il bande comme un doute. Tendu, mais incertain. »

C’est beau, simple, vrai et surtout rare. Trop souvent, la littérature érotique balance entre deux extrêmes d’extase fantasmée ou de torpeur désabusée. L’ouvrage, lui, s’ancre dans la nuance et les entre-deux du désir. On y parle de tiédeur, du désir qui vient lentement et de sexe qui bande mal ou qui bande trop. C’est une écriture qui écoute avant de parler et n’impose rien, avançant nue, mais sans exhibition. Cette langue ose la frontalité sans chercher le choc, nomme sans réduire et regarde sans fétichiser. Elle redonne au pénis sa complexité, sa fragilité et surtout, son humanité. Ici, le sexe n’est plus l’objet d’une domination, ni même d’un fantasme., c’est un langage. Et ces femmes en parlent comme on parle d’une langue étrangère : avec respect, trouble, et ce petit accent qui dit qu’on est en train de se réapproprier quelque chose.

Mais Projet P n’est pas un livre contre les hommes ou un pamphlet. C’est un espace pour les femmes pour qu’elles puissent dire ce qu’elles vivent, ce qu’elles ressentent et ce qu’elles désirent ou refusent. En parlant du pénis, elles parlent d’elles, de leur place dans la scène, de leur corps dans l’histoire, de leur gêne parfois et de leur puissance.

« Ce n’est pas le pénis qui est intimidant.

C’est le regard qu’on croit devoir porter dessus. »

Le livre se lit comme un manifeste doux, presque feutré, mais redoutablement politique. C’est une variation poétique sur une réalité anatomique qu’on croyait avoir vue sous toutes les coutures et qu’on redécouvre ici, à hauteur de sensations. Il propose une autre cartographie du sexe masculin, non pas comme territoire conquis, mais comme paysage mouvant à explorer, à contourner, à habiter ou à quitter selon l’élan et le désir.

Ce recueil est un événement discret, mais fondamental. Il ne clame rien, ne choque pas et pourtant, il ose ce que peu d’œuvres ont osé : regarder le pénis dans toute sa pluralité, son ambivalence, sa fragilité. Et il ne s’agit pas là pas de le juger ou de le réduire, mais plutôt de l’humaniser. Ce faisant, le livre humanise aussi les femmes qui le regardent. Finalement, Projet P, c’est la preuve qu’on peut parler de sexe sans vacarme, mais avec une précision chirurgicale, avec ironie, mais jamais de cynisme ou avec sensualité, sans jamais basculer dans l’objectification. C’est un livre à lire seule, le soir ou à deux, à voix basse, entre deux silences. C’est un livre à offrir à celles qui veulent comprendre et à ceux qui veulent entendre. Et certaines de ses phrases méritent d’être goûtées plus d’une fois. Parce que oui, le Q peut être politique, le sexe peut devenir texte et le pénis, parfois peut devenir poème.