L’érotisme est-il un genre littéraire féminin ?

« Il faut que le plaisir s’écrive. Mais il faut aussi qu’il s’écrive au féminin. » – Hélène Cixous, Le Rire de la Méduse

À première vue, la question semble presque provocante, tant la tradition littéraire occidentale est marquée par des auteurs masculins s’adonnant à la mise en scène de leurs fantasmes. De Sade à Bataille, de Pierre Louÿs à Apollinaire, les pages du désir sont longtemps écrites par des hommes, pour des hommes, avec des femmes réduites à des objets narratifs : corps offerts, jouets sexuels, archétypes dociles ou diaboliques. Et pourtant. Depuis plusieurs décennies, une révolution silencieuse (et parfois bruyamment jouissive) est en marche : les femmes écrivent leur plaisir, leur corps, leurs désirs, leurs contradictions, réinventant le genre érotique de l’intérieur. Et ce n’est pas seulement une question de signature au bas d’une couverture ! C’est une réappropriation de la langue, de l’espace symbolique du sexe et de la représentation du corps. Alors, l’érotisme, ce territoire littéraire longtemps colonisé, est-il devenu un genre féminin ? On fait le point.

L’érotisme, un terrain historiquement masculin ?

Mais avant d’aborder les écritures du désir de la gent féminine, il faut reconnaître l’évidence : l’histoire littéraire de l’érotisme est d’abord une affaire d’hommes. Une partition écrite au masculin, à coups de fantasmes conquérants et de narrations centrées sur leur propre plaisir. Du Kâmasûtra aux Onze mille verges de Guillaume Apollinaire, en passant par Sade et ses excès méthodiques, le corpus érotique classique est truffé de regards masculins hétérocentrés, souvent dominants. Cet érotisme est une quête de jouissance, oui, mais dans une grammaire de pouvoir, de possession et de regard tourné vers la femme comme terrain à conquérir.

La femme y est souvent objet, décor, terrain à explorer ou à soumettre, selon les cas. On la caresse, on la décrit, on la pénètre… mais rarement on l’écoute. Et ce n’est pas tant qu’elle ne jouit pas, seulement, on oublie de lui demander comment. Même les chefs-d’œuvre littéraires estampillés « érotisme noble » comme La philosophie dans le boudoir, Histoire de l’œil, Justine ou Les chansons de Bilitis sont souvent des fantasmes d’hommes travestis en rêve féminin. L’érotisme y devient un art de l’appropriation.

Et pourtant, certaines figures féminines tentent, dès les premiers siècles, de s’emparer du texte érotique. L’histoire se souvient de Sappho, poétesse grecque du VIe siècle avant notre ère, chantant le désir lesbien avec une intensité sensuelle rare. Il faut relire Marguerite de Navarre, dont L’Heptaméron regorge d’allusions charnelles sous couvert de moralité. Ou encore Madame de La Fayette, dont la sensualité contenue dit déjà beaucoup du corps féminin empêché mais vibrant.

Le XXe siècle, l’explosion des écritures féminines du désir

C’est véritablement au XXe siècle que l’écriture érotique au féminin gagne en force, en audace et en pouvoir subversif. Avec Anaïs Nin, une nouvelle voie s’ouvre : celle d’un érotisme à la fois sensuel et littéraire, poétique et troublant, parfois cruel, mais toujours incarné. Dans Delta de Vénus et Petits Oiseaux, deux recueils publiés à titre posthume dans les années 1970, bien que rédigés dans les années 1940 à la demande d’un mystérieux commanditaire, Nin renverse les codes dominants. Ses récits refusent la linéarité mécanique de la montée vers l’orgasme, ils prennent leur temps, bifurquent, respirent, frôlent, dévient. Chez elle, le plaisir féminin n’est pas une finalité, mais un territoire mouvant, imprévisible et infiniment nuancé. L’érotisme devient une langue intime, pleine d’ombres et de frémissements. Dans ses Journaux, Anaïs Nin note avec acuité :

« Il y a toujours eu plus de sensualité que de sexualité dans mes histoires. J’écris pour faire frémir, pas jouir. Ou les deux. »

Cette tension entre le corps et l’âme, entre sensation et introspection, est au cœur de l’écriture érotique féminine moderne. Quelques années plus tard, une autre voix surgit, plus opaque, plus vertigineuse : celle de Pauline Réage, pseudonyme derrière lequel se cache Dominique Aury, de son vrai nom Anne Desclos. En 1954, elle publie Histoire d’O, texte aussi fascinant que dérangeant, dans lequel une femme s’abandonne entièrement à la domination de l’homme qu’elle aime. Mais derrière l’apparente soumission, O incarne une forme inédite de liberté : celle d’assumer, sans détour ni justification, le droit de désirer, d’obéir et d’aimer à genoux. Encore aujourd’hui, le roman divise. Est-ce une parabole masochiste façonnée par l’imaginaire patriarcal ou au contraire, une tentative de dire le plaisir féminin dans ce qu’il a de plus obscur, de plus extrême ou de plus affranchi ? Peut-être les deux. Et c’est précisément là, dans cette ambivalence brûlante, que réside sa puissance.

De la transgression à l’émancipation

Mais ce qui distingue profondément l’érotisme écrit par des femmes, c’est sa capacité à faire dialoguer le corps et l’esprit. Jouir, oui, mais penser aussi. Là où l’écriture érotique masculine a longtemps cloisonné le sexe d’un côté et la pensée de l’autre, la littérature érotique féminine revendique un plaisir intellectuel aussi intense que celui de la chair. Elle refuse de choisir entre le cul et la culture, entre l’émotion et l’analyse. Mieux, elle les fait danser ensemble.

Catherine Millet, dans La Vie sexuelle de Catherine M. (2001), ne se contente pas de retracer ses expériences sexuelles dans une langue froide et clinique : elle met à nu les mécanismes du désir, les rapports de pouvoir et la mécanique sociale du sexe. Ce n’est pas un journal intime, c’est une dissection littéraire du plaisir, sans pudeur, sans lyrisme, et paradoxalement, d’une grande force.

Virginie Despentes, avec Baise-moi (1993), puis avec King Kong Théorie (2006), va plus loin encore. Chez elle, le sexe est une arme, un cri, un manifeste politique. Le corps féminin, brut, furieux, devient un outil de guerre contre les normes. « Une femme qui dit “je jouis” prend le pouvoir. Et ça, ça dérange encore », écrit-elle avec une lucidité rageuse (King Kong Théorie, Grasset, 2006). Car jouir, quand on est une femme, ce n’est pas seulement accéder au plaisir, c’est refuser de se taire. C’est inscrire son corps dans un discours, dans un espace public et dans une littérature qui ne cherche pas à plaire mais à dire. Dans Le Complexe d’Icare (1973), Erica Jong théorise cette peur masculine d’un plaisir féminin incontrôlable et revendique l’orgasme comme un acte littéraire en soi. Quant à Constance Debré, avec Love Me Tender (2020), elle fait du refus des conventions un geste radical. Elle évacue la maternité, le couple, l’hétérosexualité comme injonctions, et assume une sexualité fragmentaire, sans attaches ni romantisme forcé. Le sexe devient ici une manière de désobéir et de se redéfinir.

Ces écrivaines ne se contentent pas de décrire l’acte sexuel. Elles le retournent, le décortiquent, l’enracinent dans une histoire politique et intime. Elles interrogent la norme hétérosexuelle, mettent en crise le couple, la maternité ou le patriarcat. Elles osent la vulgarité quand elle est nécessaire, la tendresse quand elle est vraie, la violence quand elle révèle une faille. Elles écrivent avec les dents, avec le ventre et avec ce qu’il reste quand on a cessé de vouloir être sage. Leur chambre à coucher devient un champ de bataille littéraire, un espace où l’on fait l’amour comme on fait acte, où chaque mot troue les conventions, et où le plaisir, loin d’être un point final, devient le point de départ de toute une pensée du corps libre.

L’intime comme politique

Dans Une chambre à soi (1929), Virginia Woolf affirme que, pour écrire, les femmes ont besoin d’espace. En matière d’érotisme, cette exigence devient encore plus essentielle, presque viscérale. L’écriture du sexe au féminin n’est pas seulement une question de représentation : c’est un geste politique, un acte de réappropriation du langage et du corps. Dans son texte manifeste Le Rire de la Méduse (1975), Hélène Cixous lance un appel vibrant :

« Écris-toi. Ton corps doit se faire entendre. »

Elle y invite les femmes à écrire avec le corps, dans sa vérité, sa complexité, ses zones de lumière et ses recoins d’ombre. Écrire la jouissance, mais aussi la peur, la honte, la confusion, la faim. Ce que le corps sait et que la langue, trop longtemps, a tenté d’effacer. Aujourd’hui, on voit émerger des récits où le corps féminin n’est plus seulement regardé ou consommé : il parle, il crie, il désire, il refuse, il choisit. L’écriture devient soin, exutoire, exploration et insoumission douce ou furieuse. Un lieu où l’on peut dire l’intime sans censure, sans performance et sans joli vernis. On lit des vulves fatiguées, des clitoris exaltés, des règles assumées, des pénétrations ratées, des orgasmes multiples, voire des silences aussi. L’érotisme féminin contemporain ne craint plus d’être cru, poreux, sincère et politique. Comme le note la philosophe Camille Froidevaux-Metterie dans Un corps à soi (2021), les femmes reprennent aujourd’hui la parole sur leur corps comme sur leur sexualité, en refusant de séparer le vécu charnel du discours intellectuel. Écrire le sexe, c’est écrire le réel. Et c’est peut-être là que commence une autre forme de liberté.

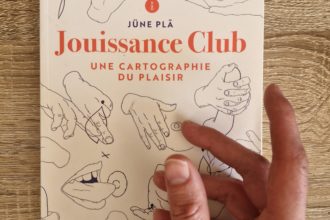

L’autre révolution, plus discrète mais fondamentale, est celle de l’effritement des catégories. Fini le duel simpliste entre érotisme masculin et féminin. Les écritures queer, non-binaires, trans, viennent brouiller les pistes et élargir le champ du désir littéraire. Des autrices comme Andrea Lawlor (Paul prend le large), Wendy Delorme, ou June Pla déploient des récits où le genre n’est plus un cadre, mais une matière mouvante. Le plaisir n’y a pas de forme prédéfinie : il se cherche, se transforme, s’invente. Ces écritures résonnent auprès d’un lectorat en quête d’authenticité, de complexité et d’espaces à explorer en dehors des normes. Le genre littéraire de l’érotisme devient alors un laboratoire de nos identités sexuelles et affectives, un lieu où tout est possible, si l’on ose écrire.

Alors, l’érotisme est-il un genre littéraire féminin ? Historiquement, non. Mais les femmes ont investi ce territoire, l’ont retourné, réécrit, enrichi, transformé. Et aujourd’hui, ce sont elles, autrices, poétesses, journalistes, militantes et essayistes, qui tracent les contours d’un érotisme plus vaste, plus vrai, plus libre. Un érotisme où le corps n’est plus décor mais sujet, où le plaisir ne se plie plus à l’œil masculin et où les fantasmes ne sont plus dictés mais choisis. Et finalement, le plaisir peut et doit s’écrire autrement.