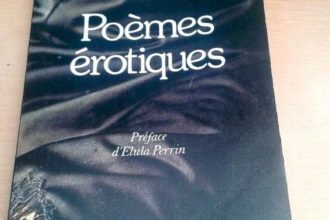

La Vénus à la fourrure, quand le plaisir se serre à la taille comme un corset

« Aime-moi comme un esclave, et je t’aimerai comme une déesse. »

Elle entre en scène sans bruit, enveloppée dans un manteau de zibeline, les yeux aussi froids que sa peau est chaude. Elle ne lève pas la voix et ne promet rien. Mais déjà, on se redresse et on attend. Wanda von Dunajew ne demande pas qu’on l’aime mais exige qu’on s’agenouille. La Vénus à la fourrure, publié en 1870 par Leopold von Sacher-Masoch, n’est pas un simple roman érotique. C’est un pacte signé entre la jouissance et la domination, une mise en scène magistrale du fantasme comme théâtre intime, et une réflexion vertigineuse sur ce que signifie « aimer trop » ou aimer à genoux. Ici, le plaisir n’est pas une récompense, mais une épreuve et une liturgie. La sensualité se donne comme une main gantée : douce à la surface, mais capable de serrer très fort. Chronique d’un désir qui glisse lentement de la caresse d’une fourrure à la morsure d’un regard.

Naissance d’un mythe sadomasochiste

Le roman commence dans le clair-obscur d’un rêve. Un narrateur trouble, dont on ne saura presque rien, rencontre un certain Severin, homme raffiné, pâle, élégant, et surtout, habité par un désir qui lui colle à la peau. Très vite, Severin raconte son histoire, sa chute volontaire et son pacte de servitude avec Wanda, la femme de ses rêves, de ses peurs et de ses nuits fiévreuses.

« Être à ses pieds, n’être qu’un esclave, n’a jamais été pour moi une souffrance. C’est dans cette abjection même que je goûte à l’extase. »

Tout est dit. La Vénus à la fourrure ne cherche pas à plaire. Il expose un fantasme, dans toute sa précision psychologique, dans ses rituels et dans sa logique interne. Le protagoniste veut être dominé, mais pas battu. Il ne cherche pas à être humilié gratuitement. Il veut que Wanda le désire en le méprisant, qu’elle le regarde comme une chose précieuse et inutile. Mais Leopold von Sacher-Masoch n’est pas Sade. Et dans son récit, il n’y a pas de cruauté gratuite ou d’orgies grotesques. C’est une chorégraphie amoureuse, un contrat écrit et moral, où chaque geste est choisi, pesé et mis en scène. Wanda devient maîtresse à la demande de Severin et l’érotisme naît de cette inversion assumée. Ici, le dominant n’est pas celui qu’on croit.

Wanda, ou l’intelligence du fouet

Wanda n’est ni une furie, ni une caricature de dominatrice. Elle est lucide, drôle, parfois tendre et souvent, déroutée. Ce qui la rend fascinante, ce n’est pas tant qu’elle aime dominer, mais plutôt qu’elle accepte de jouer le rôle qu’on lui demande. Et elle finit par y prendre goût.

« Vous avez voulu cela, Severin. Vous m’avez demandé de vous fouler aux pieds. Pourquoi pleurez-vous, maintenant que je le fais ? »

Cette femme est intelligente. Elle comprend que la domination est un rôle et une mise en scène. Elle accepte le fantasme, mais le retourne, en y mettant sa propre liberté. Elle n’est pas que projection masculine, elle devient actrice de sa propre puissance. Son manteau de fourrure devient alors plus qu’un symbole sexuel. Il est une armure, une toge et une seconde peau. C’est une manière de se donner tout en se protégeant. La fourrure cache le feu, mais en garde la chaleur. Et à travers elle, Sacher-Masoch ne peint pas seulement une femme cruelle, il invente une nouvelle figure érotique : la femme qui regarde et la femme qui prend, non pas parce qu’on l’y pousse, mais parce qu’elle choisit.

L’écriture du trouble

Le texte n’est jamais vulgaire. Il est raffiné, un peu malade et lent comme une mise à nu qui ne s’achèverait jamais. Il n’y a pas de scènes de sexe à proprement parler, mais une tension permanente, un frottement de nerfs et de phrases, une montée et une attente. Le plaisir est ici dans le détail : un regard qui ne se détourne pas, un ordre murmuré et un mot griffé dans une lettre. L’auteur écrit comme on trace un cercle autour d’un point sensible : sans jamais appuyer, mais en tournant lentement. C’est d’ailleurs toute la différence entre l’érotisme et la pornographie. Le premier nous laisse à la porte, mais le second entrouvre les rideaux.

« La vraie volupté n’est pas dans l’acte, mais dans la possibilité. Dans l’instant suspendu où tout peut encore ne pas arriver. »

Et derrière la scène, c’est tout un regard sur l’amour qui vacille. Qui tient les rênes ? Celui qui commande, ou celui qui accepte ? Celui qui aime, ou celui qui se fait aimer comme un chien fidèle, attaché au pied du lit ? Mais La Vénus à la fourrure n’est pas un plaidoyer pour la soumission. C’est bien plus retors. C’est une autopsie élégante, cruelle et lucide du pouvoir dans le désir. Ce pouvoir que l’on croit céder, mais qu’on manipule du bout des lèvres, celui que l’on réclame en feignant de s’en défendre et ce que l’on veut, même et surtout, en disant non. Ici, le plaisir n’est jamais innocent, il est orchestré. Et chaque soupir est un mot soigneusement choisi dans un contrat invisible.

Finalement le texte se termine mal, ou bien, selon le point de vue. Severin est brisé et Wanda se marie. Le fantasme s’effondre sur lui-même, comme une mise en scène trop longtemps répétée. Mais loin d’être une punition, c’est une leçon finale, douce et cruelle : à trop vouloir écrire le script de l’amour, on en perd la température, l’imprévisible et le frémissement. Et pourtant, le trouble demeure. On referme le livre comme on remonte une fermeture éclair sur une peau marquée, avec une légère crispation et l’étrange envie de recommencer. La Vénus à la fourrure n’est pas un texte pour exciter. C’est un miroir tendu à celles et ceux qui aiment trop fort, trop mal et trop juste. C’est un manuel involontaire du vertige amoureux, un traité du consentement tordu et une élégie pour ceux qui rêvent d’être possédés en beauté. Un miroir bordé de fourrure, dans lequel on se regarde rougir et frémir encore.

« Être aimé ? Non. Être possédé, dévoré, brûlé et oublié — voilà ce que je voulais. »